《妙笔生花》:文字欲

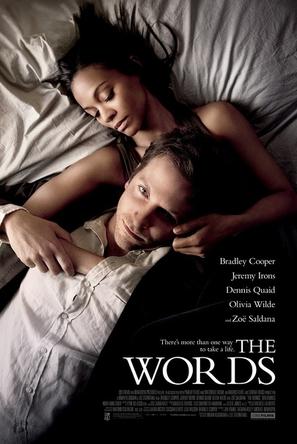

《妙笔生花》是一部关于作家题材的美国电影,算是文艺片类型。导演是布莱恩·克鲁格曼,不太有名。但主演布莱德利·库珀却是好莱坞当红小生。

电影市场上关于作家题材的影片不多,因为,这类影片不太具备娱乐性和话题性,故而也不太有商业性,钱景不明,投资者必然不多。国内近期讲述萧红故事的《黄金时代》市场遇冷,原因即是如此。喜欢读书的文艺青年,和喜欢电影的文艺青年,决不是同一类文艺青年——喜欢阅读的人,一般难以走进影院。

《妙笔生花》这部影片讲述了三个作家对于文字的抉择及渴望,由此走向不同的人生道路,并承担抉择后的苦与乐。影片的英文原名是《The Words》,在大陆译成“妙笔生花”。我不太喜欢这个译名,“妙笔生活”除了具有一定的文采之外,既不能阐明影片的本质,又不能吸引观众的购票欲望。我更喜欢香港版的译名——文字欲。文字,能表明作家所从事的工作——写文字。一个欲字,反映了作家对文字的态度,对名或利的欲望,太形象了。我一向对文字工作者写出的文字抱有敬畏感,那是作者的心血结晶,不管好坏优劣,都需尊重。可是,不知作家对自己的文字是何态度,我听说有些作家从来不谈自己的作品。我想,持这种心态的作家,要么是对自己的文字失望,要么,那不是自己真心想写的

影片的叙事架构采用的是嵌套的形式,三个作家,三个故事,交错互嵌。故事里还套着故事,这种形式并不新颖,悬疑类的影片,一般都会用到这种方式,如《盗梦空间》或《记忆裂痕》等等,但如果编剧巧妙的话,也可常用常新。《妙笔生花》的线条繁复但叙事流畅、演员的表演内敛但有张力,人物设置简单而不累赘,剧情稍显平淡却不沉闷。喜欢者,会很喜欢吧。

一个功成名就的作家Clay在新书发布会上向观众讲述他的小说《The Words》的故事(这是故事一)。故事讲的是一个叫Rory的年轻人(第二个故事)喜欢写作,想当作家,但他的小说并不被出版商看好,一直不能出版,生活也很困顿。Rory和新婚妻子Dory去巴黎度蜜月时,在一家旧货店里买了一个旧包。Rory在包中发现了旧书稿《The Window Tears》,书稿的文字引人入胜,有着Rory一直想写却写不出的境界。Rory在名利的引诱下将旧书稿一字不差地打印出来,交给出版社,出版后大获好评,Rory也因此成为引人注目的作家。谁知,有一个叫Barnes的老头(old man)却盯住了Rory,并寻机告诉Rory,他才是这本书的原作者。然后,老头讲述了自己及这本书的故事(这是第三个故事)。二战后的巴黎,老头还是一个年轻的美国士兵(young man),邂逅了一个美丽的法国姑娘,他俩恋爱了,结婚了,有了一个可爱的女儿。Barnes挚爱文字,希望成为一个作家,不幸的是,女儿生病去逝了,妻子留书去了娘家,Barnes在痛苦中找到写作灵感,仅两个星期就写出了《The Window Tears》。谁知,妻子却将书稿遗忘在火车上了,Barnes无法原谅妻子,两人分手,劳燕分飞。

三个故事中,第三个故事是一出悲剧,Barnes孤独一生,在白花苍苍时说:“在妻子与文字间,我当时选择了文字,但后来我才明白,妻子才是我写文字的灵感来源”。看来,Barnes后悔了,所以才会说:“人人都要做出抉择,但最艰难的是抉择后的生活。”(We all make our choices,the hard part is living with them.)第二个故事中的Rory,在被老头揭发真相后,想要告知世人,并在小说中除去自己的名字,但被出版商阻止,因为可能身败名裂。Rory将此事告知妻子,妻子要他去说出真相,Rory没有同意,他俩分居。后来,老头没有起诉Rory,并在几个月后去世,Rory将手稿埋进了老头的坟墓,从此,无人知晓真相(妻子与出版商除外)。但是,Rory的欺世盗名并非就此洗白,他仍面临着道德与良心的谴责。第一个故事,Clay在讲述故事后,被女听众质疑结局的真实性,因为,她怀疑,Clay即是Rory,而且,Clay没有讲真话,他有可能并没有被老头原谅……

因为剧情构思巧妙,影片流畅,有质感,《妙笔生花》算是一部不错的作品。影片中三个作家的抉择,都是选择文字,放弃了家庭,从而可以看出作家们对文字的热爱。不过,自古文字便是文人的名利场,少数人功成名就再无佳作,多数人籍籍无名却因热爱而坚持。这是和影片无关的事情了。我从yongman的故事中,再一次感受到,困境成就作家。越是伤感,撕心裂肺的经历,越容易获得共鸣,曾经的“伤痕文学”的成功,即是如此。所以,作家要体验生活,丰富生活阅历,才能写出好作品,而闭门造车,只会写出苍白。

加载中,请稍候......