网上大讲堂:刘红庆谈沈从文的人生与思想(2)

精彩语录

沈从文的内心一直在寻找我们这个民族发展的抽象模式,就是我们的发展要有一个模式,这个模式绝对不是他身边感受到的模式。

沈从文一直在探寻民族发展之路

主持人:现在讨论汉服什么的,沈从文很早之前就已经研究过这个课题了。经过您刚才介绍,我发现沈从文人生轨迹好几次转变,最早粉红色浪漫情节,到后来忧国忧民关注社会,再往后转型作为一个器物专家,不再说自己的思想,很像现在很多专家只懂自己的领域内不对社会关注了,沈从文人生发生这么多次转变。您觉得他早年的经历对于他后来很安然地度过这些年,是不是有过一些帮助?我知道老舍就跳到太平湖里了,很多人是撑不住的,但是他好像挺会调理自己的,不管是新道家也好,您刚才说的墨家也好,他的道理在哪里呢?

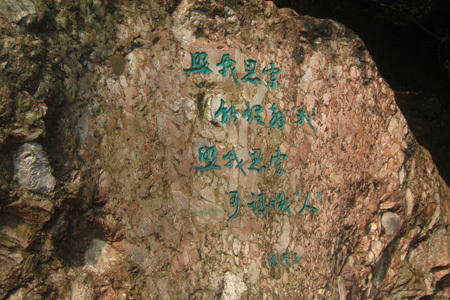

刘红庆:沈从文身上有中国现当代文人身上不具备的高贵品质。一个是他自己父亲这个系统是湘军,曾祖父是湘军里面比较著名的官僚,在湘西他受到了比较好的文化熏陶。沈从文界定自己是苗族血统,他有苗族血统、土家族的血统,更多是汉族血统,在湘西这么一个多民族融汇的小地方成长起来的作家,他不与主流苟合(的想法)心里是有的。沈从文的一生可以用一个字来概括就是“思”,我们这套书也老说他是一个思想家。沈从文说社会上的人大多数是信为主,但是又不是信仰,他们是轻信,而沈从文必须是自己思考明白这件事之后才去信,沈从文一旦信就成为终生的信仰。比如说他最早接触到五四新文化运动的科学民主思想,到了北京又和胡适之这些有西洋文化背景的人熏陶,他就确立了自己的思想。在湘西有一个沈从文的墓园,这个墓园是沈从文骨灰的一部分,墓园没有写沈从文之墓,它上面只有这么几个字“照我思索,能理解我,照我思索,可认识人”。如果你像我这样去思考的话可以理解我,像我这样思索可以理解人类、社会是怎样的,沈从文是思字当头。正是因为他特别重视自己的判断,在解放之后片面地树立一个观念让他屈从的话,沈从文做不到,所以他放弃了自己的文学创作。不仅仅是社会上的人对沈从文的了解特别少,甚至不理解沈从文,包括张兆和,他的太太,包括他的儿子在当年就不理解沈从文。大家都说这个新社会好,这样的东西好,那样的东西好,你为什么就不能说个好,为什么就不能说个同意呢?他不仅是躲,而是你不信这个东西孩子们觉得很委屈,就是我的爸爸老是这么落后,孩子们抬不起头来,孩子们都上中学了,思想上是有压力的。

主持人:觉得父亲不够主流,不够红,不够专。

刘红庆:就是不够“争气”。

主持人:您研究他,照他的思索理解他,您觉得他的思想是怎样的呢?

刘红庆:沈从文的内心一直在寻找我们这个民族发展的抽象模式,就是我们的发展要有一个模式,这个模式绝对不是他身边感受到的模式,这个模式他觉得是不对的不合理的。1947年那个模式是不合理,以至于解放后很多年里他都觉得是不合理的,因此他不和外界接触,和政治保持距离,保持距离他才能保持清醒。

主持人:他是迷茫了还是最后得到结果了?

刘红庆:我觉得沈从文应该比别人更明白,正因为他在1948、1949年受到了这么大的冲击,他明白即将到来的社会是不适合他的,但是他不批评这个社会,他说我是一个落伍者,你们先进。但是比他先进的人,在解放以后都比他倒霉,包括你说的老舍先生,包括山西最著名的作家赵树理先生,都是在那个年代受到了比沈从文更多的肉体上的伤害。而沈从文正是因为自己不相信,不能说不相信,至少是他思索、怀疑,对新东西怀疑,在我的立场上力所能及地做一点自己的工作,所以沈从文才保住了生命,免受那么多的打击。

主持人:中国人的气节的节字,可以从他身上体现出来,您觉得他的节是从那里出来的?

刘红庆:他家庭(出身)是湘军,身体里有少数民族独立的东西,还有就是五四的影响。还有张兆和的家庭是淮军,最高统帅张树声是张兆和的曾祖父,一个淮军一个湘军的系统,对社会看得太明白了。

主持人:他们会有前朝遗老的心态吗?

刘红庆:可能不是遗老的心态,而是傲骨。

主持人:明朝灭亡很多学者、知识人士虽然穿着是清朝衣服,但是心里装的是明朝皇帝,这种感觉有吗?

刘红庆:可能不是一个朝代,是他的血统里给予他的,就是对主流不轻易苟同。

主持人:不光是1949年以后他不苟同,之前他也不苟同,因为那个时候是他思想最激进、最深刻最关注社会政治的时候,当时的沈从文是什么样的,您能给我们概括一下吗?

刘红庆:当时他有机会去台湾,但是他也是看到了当时国民政府的腐败、黑暗,所以他没有跟着跑到台湾去。这一点上来说,沈从文对新生活是有一些希望的,觉得我们这个社会应该不是1946、1947年看到的样子,这个样子就是社会整体官僚阶层大腐败,导致民不聊生,然后所有的官员都没有长远的眼光,只是看眼前利益。我这次编沈从文这三本书的时候,读了大量他在那个年代写的散文、杂文、书信,我多次落泪,觉得沈从文在1947年看到的问题,在我们今天不是没有了而是更放大了。

主持人:他当时文章是怎么说的?

刘红庆:(大致意思是,)没有一个人是朝着一个民族的可能的、长久的发展目标去做。在那个时代人们就有读经运动,就是传统文化衰落了,应该让中小学生阅读古代的经典。这个东西能救中国吗,沈从文当时就怀疑。沈从文在1947年的时候说,这是我们未来发展长久之计吗?当前些年我们再次倡导孩子们读经典的时候,在那个时候笑话在今天依然没有被克服。

主持人:他觉得怎么样才行,当时他有思考吗?

刘红庆:就是要思考、探寻民族发展的抽象原则,这个抽象原则可能融合了民族最传统的美德,同时还有西方先进的文化,而不是他在47年看到的那些现状,对那个现状他写了大量的批判文章。

主持人:是一种愤青的感觉还是一种怎样的感觉,还是文雅、文明的知识分子的批判,可能风格会不同?

刘红庆:他肯定不是韩寒式的批判,当然韩寒也很好。(笑)但是沈从文那个时候思考的深度和所达到的高度,我觉得今天的知识分子或者今天的公共知识分子也未必达到了他的高度。我觉得有必要回过头来重新看看沈从文对40年代的中国社会是怎么批判的,联系到他以后的人生命运,我们就觉得在今天当下这个时代沈从文还有意义。如果我们今天编一本书就是为了缅怀沈从文、纪念沈从文,这三本书的意义就不大了。这三本书的意义在于启迪我们关注人生,大家都在不敬业、浮躁地做一些事情,而不能沉下心来为我们民族文化、国家前途、人生大众去思考。